À la découverte des laboratoires du CHUV - épisode 6

Les laboratoires du Service de médecine génétique

Actifs dans les coulisses, les laboratoires du CHUV jouent un rôle primordial dans la prise en charge des patient-e-s. Dans ce sixième épisode, nous partons à la découverte des laboratoires du Service de médecine génétique avec le Pr Cédric Le Caignec, chef de service. Interview.

Pr Le Caignec, pouvez-vous nous rappeler ce que recouvre aujourd’hui la médecine génétique et comment elle intervient dans la prise en charge des patient-e-s ?

La médecine génétique est une spécialité médicale qui intervient principalement dans la prise en charge des maladies rares, dont on en recense plus de 7 000. La génétique est souvent perçue comme un domaine de recherche. C’est en partie vrai, mais notre activité est aussi profondément clinique. Les diagnostics posés dans le cadre de nos consultations permettent en effet d’orienter les décisions médicales et d’adapter la prise en charge des patient-es.

Dans quelles situations cliniques fait-on appel à vos laboratoires ?

Les patient-es nous sont adressés soit par des médecins traitants ou, le plus souvent, par des spécialistes en cas de suspicion d’une maladie génétique. Notre intervention débute toujours par une évaluation clinique. Si une maladie génétique est suspectée, c’est là qu’une analyse génétique est prescrite et réalisée par nos laboratoires. Elle permet de confirmer le diagnostic, d’adapter la prise en charge et, parfois, d’envisager une option thérapeutique. Notre service combine donc une activité clinique, avec des consultations assurées par des médecins généticiens et des conseillers en génétique, et une activité de laboratoire, qui prend en charge les analyses.

« La génétique ne se limite pas à la recherche, elle joue un rôle clé dans la prise en charge des patients.»

Comment sont organisés vos laboratoires ?

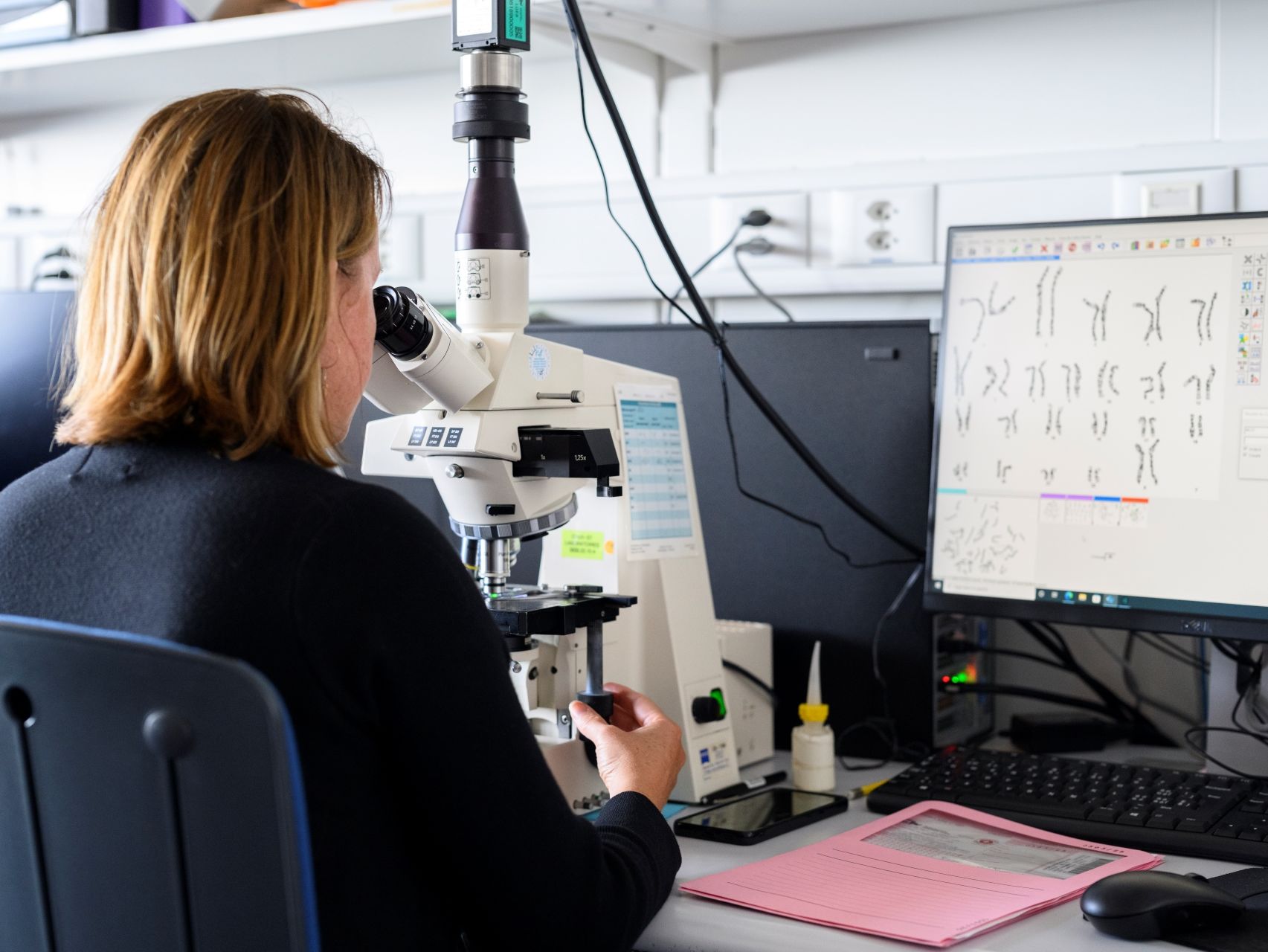

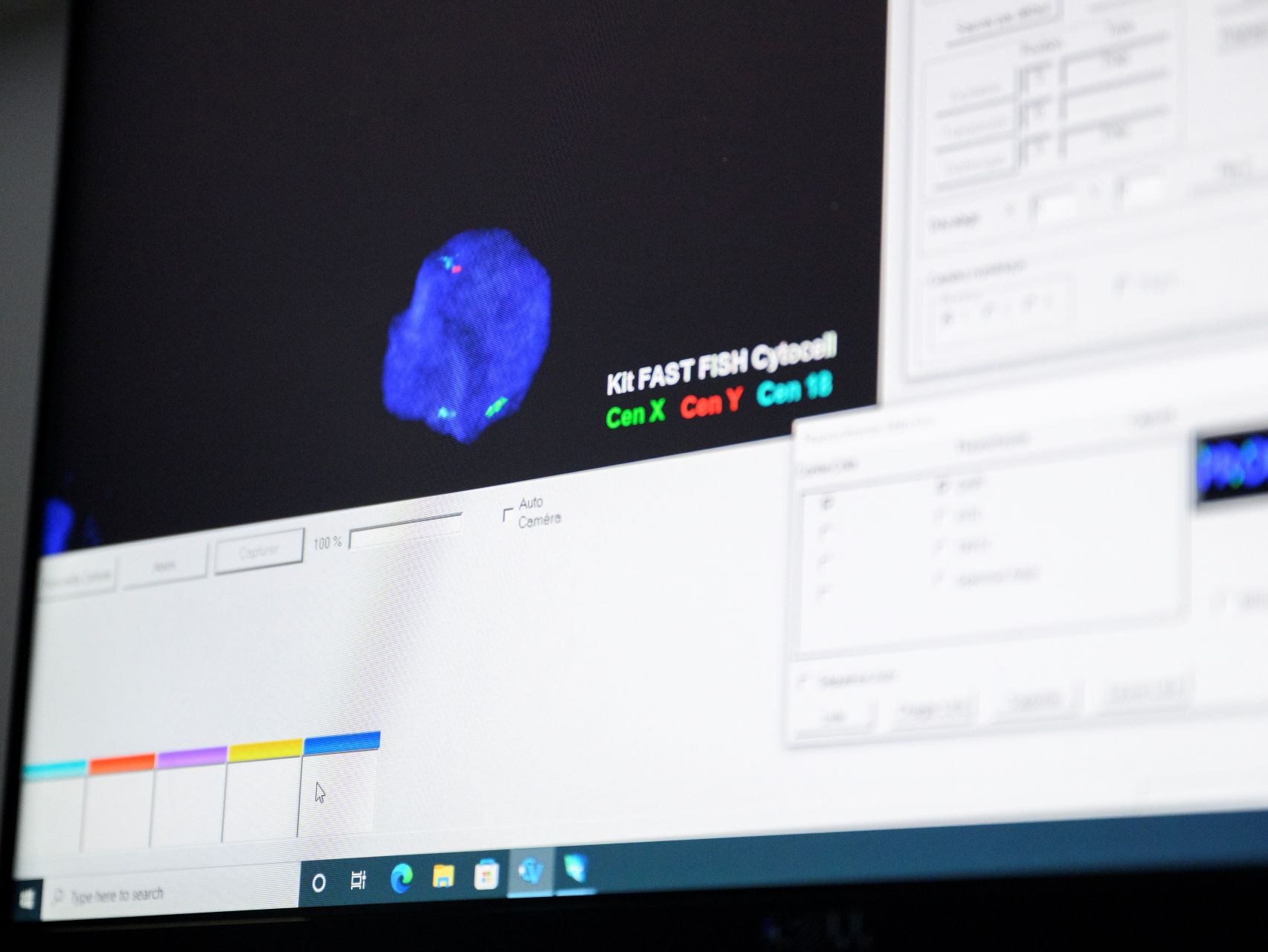

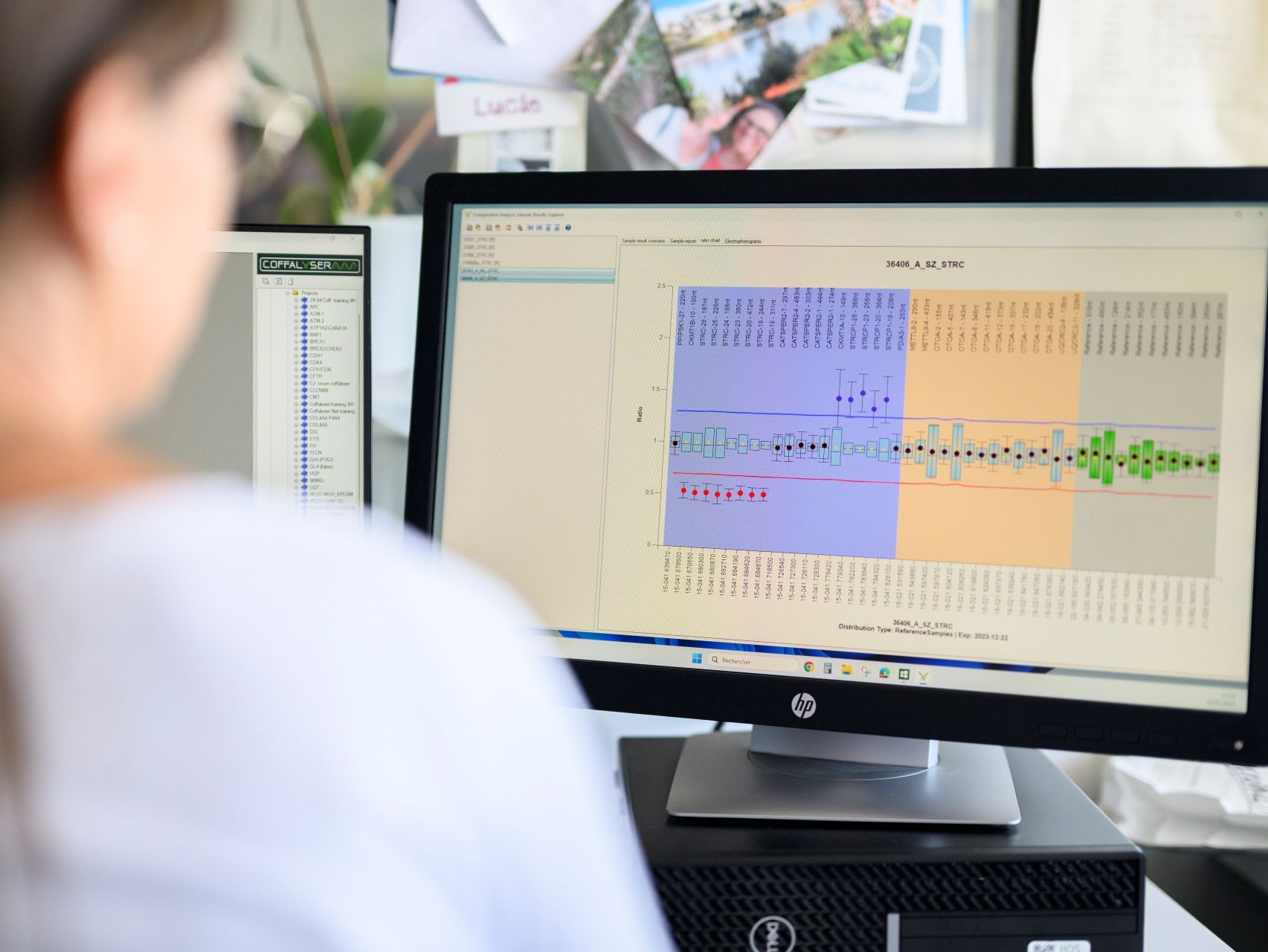

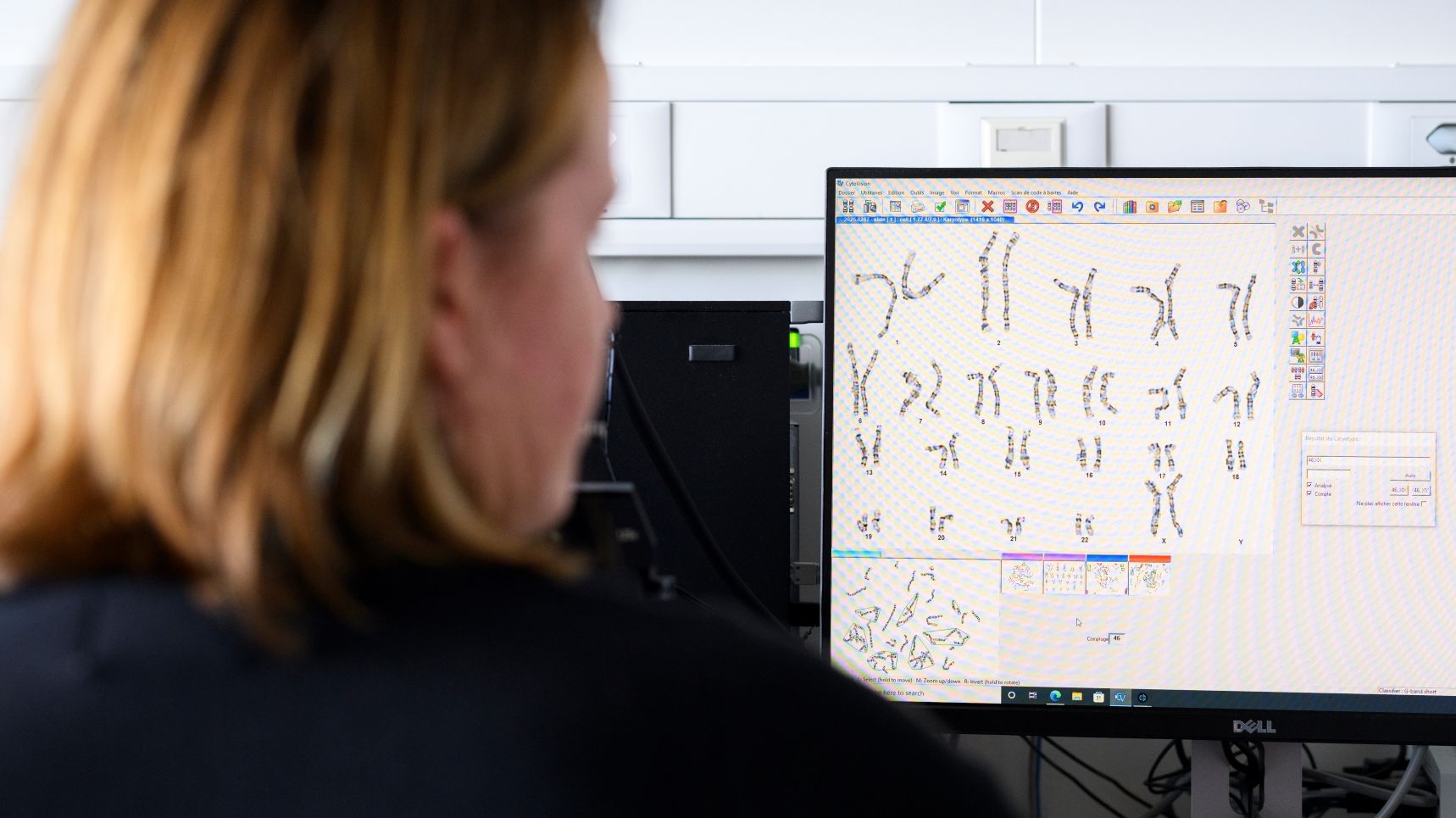

Les laboratoires du Service se composent de deux entités complémentaires : le Laboratoire de génétique (LGE) et le Laboratoire des maladies moléculaires (LMM). Ils sont complémentaires dans le sens où ils prennent en charge des analyses en lien avec des pathologies différentes. Ces laboratoires réalisent deux grands types d’analyses. Les analyses cytogénétiques, qui détectent les anomalies chromosomiques, des plus visibles aux plus subtiles, et les analyses moléculaires, qui identifient des variations génétiques ponctuelles au sein d’un gène. Pour le volet moléculaire, nous faisons appel à la plateforme de séquençage NGS du DMLP qui est commune à plusieurs services du CHUV. L’ADN est extrait dans notre laboratoire, séquencé par la plateforme, puis interprété chez nous, avec des tests ciblés supplémentaires si nécessaire.

Quel est le volume d’analyses que vous traitez chaque année ?

Nous réalisons environ 2500 analyses par an. Ce chiffre peut paraître modeste en comparaison d’autres spécialités, comme la chimie clinique ou l’hématologie, mais il s’explique par la complexité et le temps que nécessitent les analyses génétiques. Environ 80 % des demandes proviennent directement du CHUV, le reste étant adressé par des spécialistes externes.

Quelles sont les principales technologies utilisées dans vos laboratoires aujourd’hui ?

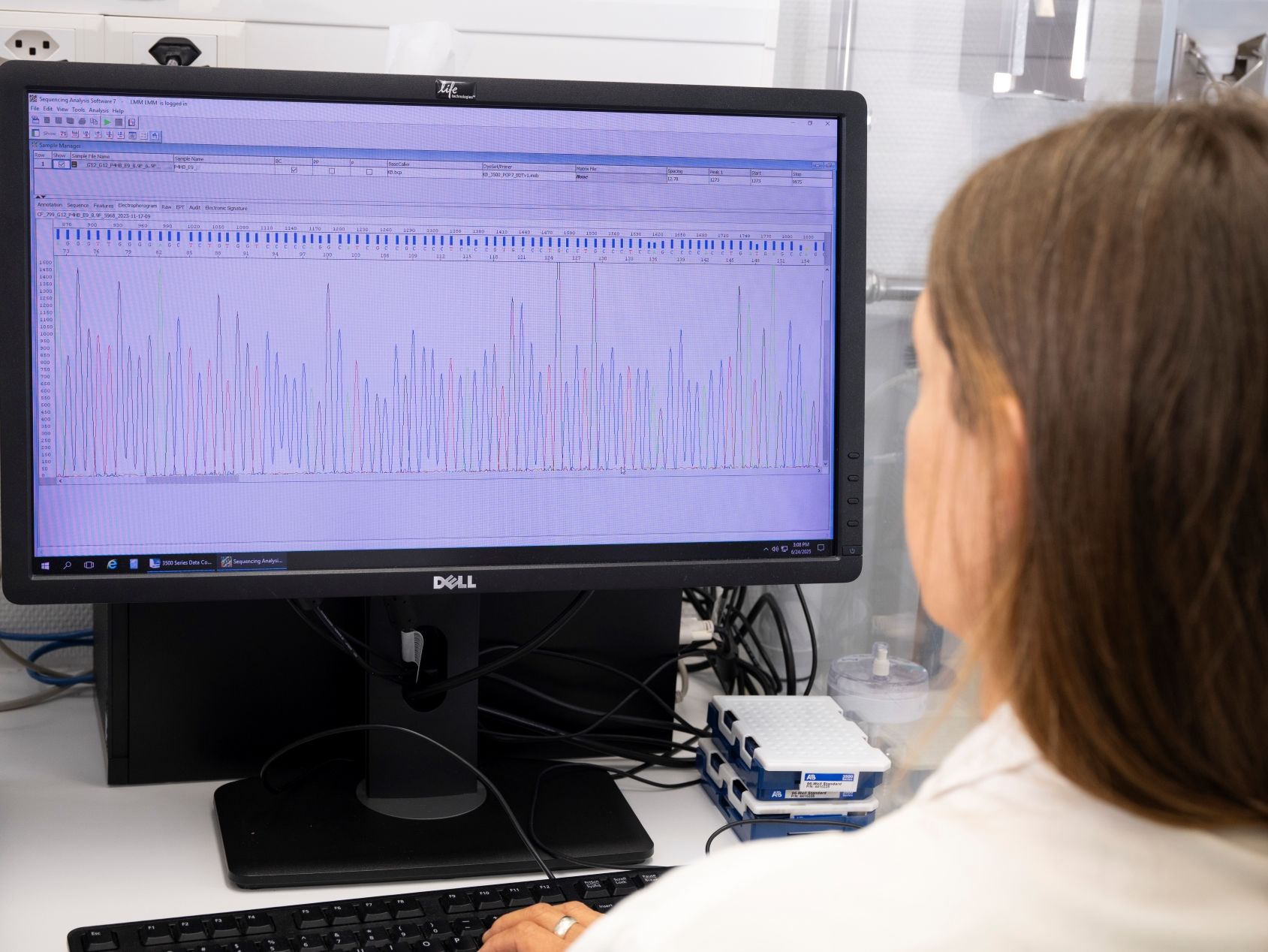

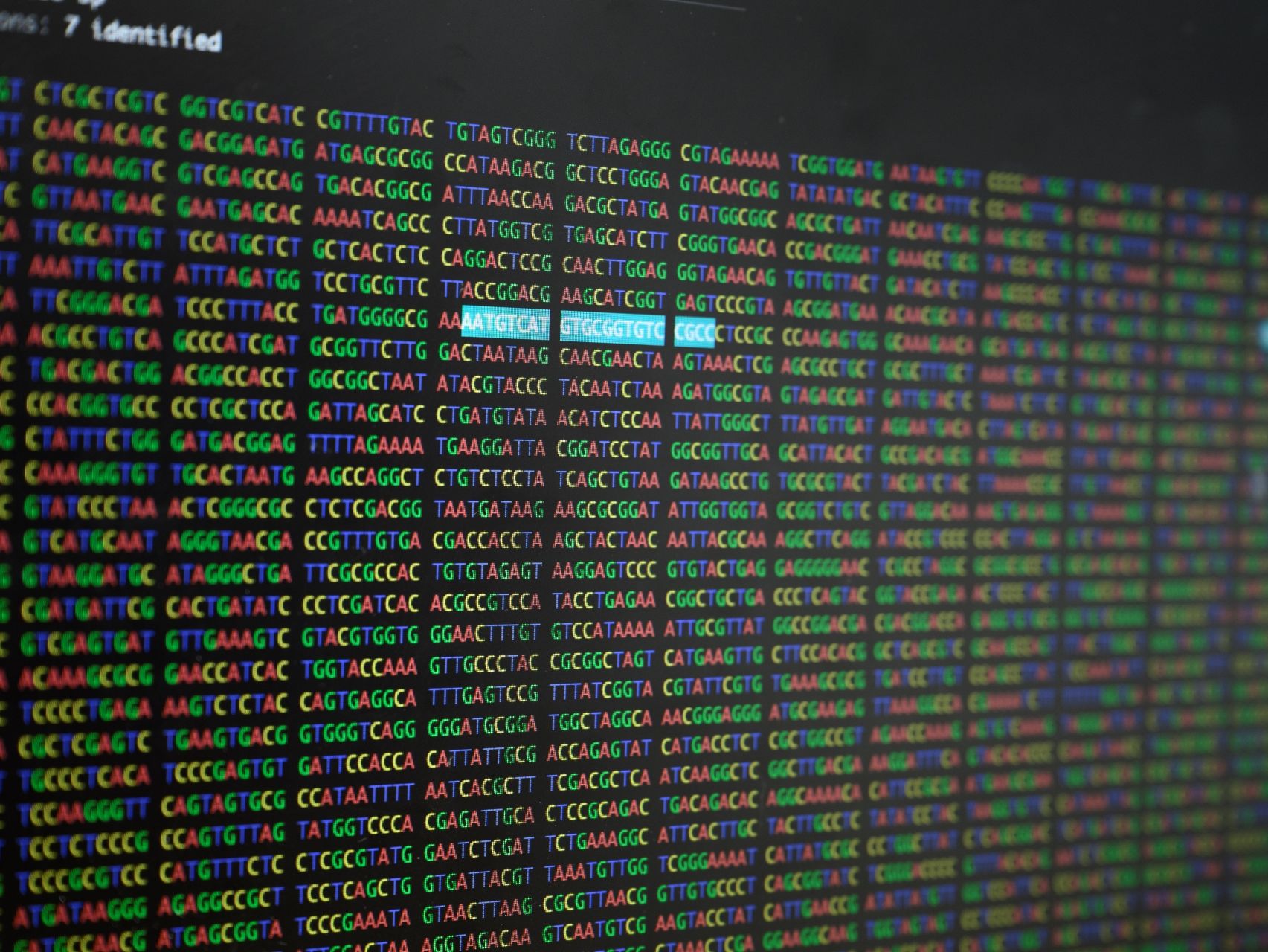

Le choix de la technique dépend de la taille et de la nature de l’anomalie recherchée. Pour les anomalies visibles à l’échelle des chromosomes entiers, comme dans le cas de la trisomie 21 où l’on observe un chromosome 21 en trop, le caryotype est la technique de référence. Pour les anomalies chromosomiques plus petites, nous faisons appel des techniques de plus haute résolution, comme la puce à ADN. Enfin, pour des variations encore plus fines, parfois limitée à une seule base d’un gène, nous utilisons des méthodes de biologie moléculaire telles que la PCR ou le séquençage nouvelle génération (NGS). Cette dernière approche permet d’analyser simultanément plusieurs milliers de gènes connus pour être impliqués dans des maladies rares.

Ces nouvelles technologies de séquençage génèrent un volume massif de données. Comment parvenez-vous à les exploiter et à en extraire des informations utiles sur le plan clinique ?

En effet, dans le cadre des analyses moléculaires, nous analysons parfois plus de 5000 gènes. Traiter un tel volume de données exige une expertise spécifique, assurée par le bio-informaticien, devenu aujourd’hui un profil incontournable dans un laboratoire de génétique. Son rôle est de développer et d’utiliser des outils capables de trier et d’interpréter ces informations, afin d’identifier, parmi des milliers de variations génétiques normales, celle qui peut être responsable de la maladie. Pour cela, il s’appuie sur des algorithmes et de grandes bases de données internationales.

Quels autres métiers interviennent dans vos laboratoires ?

Nous avons tout d’abord les technicien-nes en analyses biomédicales (TAB), spécialisés dans les techniques de génétique, qui réalisent les analyses au quotidien. À leurs côtés, les biologistes et expert-es scientifiques (master ou doctorat) contribuent à l’organisation, au traitement et à l’interprétation des données. Enfin, notre équipe compte aussi des biologistes FAMH qui, par leur diplôme et leur formation, sont habilités à valider et signer les résultats des analyses génétiques. Le tout repose sur une forte complémentarité, renforcée par des colloques clinico-biologiques où clinicien-nes et biologistes confrontent leurs expertises.

Dans les séries télé, les résultats ADN semblent disponibles en quelques heures. Qu’en est-il réellement des délais des analyses génétiques en milieu clinique ?

Dans certaines situations urgentes, un résultat peut être rendu en 24 à 48 heures, par exemple pour une analyse ciblée sur une région bien précise. Pour des examens plus complexes, même en urgence, il faut plutôt compter une à deux semaines. Une analyse génétique par séquençage haut débit (NGS) nécessite toujours plusieurs jours de travail technique, auxquels s’ajoutent les étapes indispensables de contrôle qualité, de validation médicale et d’interprétation, ce qui explique ce délai de réponse. En dehors des situations urgentes, les résultats sont généralement disponibles après plusieurs semaines, mais parfois plusieurs mois en raison de contraintes organisationnelles liées à la charge de travail et aux ressources disponibles.

La génétique est encadrée par une législation et des considérations éthiques spécifiques. Quelles implications cela a-t-il au quotidien ?

Toute analyse génétique nécessite le consentement écrit du patient, obtenu après une explication claire des objectifs et des implications de l’examen. Ce cadre inclut aussi la possibilité, pour le patient, de choisir s’il souhaite être informé ou non d’éventuelles découvertes fortuites, c’est-à-dire d’anomalies identifiées sans lien direct avec le motif du test. Ce type de situation n’est pas rare lorsque plusieurs milliers de gènes sont analysés et confronte nos équipes à des questions éthiques sensibles. Par exemple, faut-il informer un-e patient-e d’une prédisposition à une maladie neurodégénérative incurable, alors qu’aucun traitement n’existe ? Ou révéler, en diagnostic prénatal, une anomalie génétique dont les effets n’apparaîtront qu’à l’âge adulte, comme certaines prédispositions au cancer ? Pour y répondre, nous nous appuyons sur des recommandations nationales et internationales, mais aussi sur des discussions collégiales en équipe pluridisciplinaire comprenant des membres de l’unité d’éthique du CHUV.

« Chaque analyse génétique repose sur le consentement éclairé du patient. »

Quel rôle joue aujourd’hui l’intelligence artificielle dans vos laboratoires ?

Comme évoqué précédemment avec la bio-informatique, l’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui indispensable dans l’analyse des données de séquençage à haut débit. Lorsqu’un-e patient-e présente des milliers de variations génétiques, les algorithmes d’IA permettent de filtrer et de prioriser ces informations pour identifier celles qui pourraient être responsables de la maladie. Ils s’appuient pour cela sur de vastes bases de données génétiques internationales. Sans ces outils bio-informatiques, l’interprétation des résultats serait tout simplement impossible. D’autres applications de l’IA en laboratoire existent ou sont en développement, mais son usage principal reste, pour l’instant, l’analyse et l’interprétation des données.

Quels sont, selon vous, les principaux défis à venir dans le domaine du diagnostic génétique ?

Les progrès techniques rendent aujourd’hui possible, et de plus en plus abordable, le séquençage de tous les gènes d’un-e patient-e, voire de son génome complet. Le véritable défi est désormais d’intégrer ces informations génétiques dans le parcours de soins, en particulier pour les patient-es atteint-es de maladies rares. Cela suppose d’avoir suffisamment de médecins généticien-nes pour accompagner les patient-es et, en parallèle, des laboratoires capables d’interpréter un volume de données en forte croissance. Un autre enjeu est la formation des médecins prescripteurs, afin qu’ils puissent mieux intégrer la génétique dans leur pratique clinique.

Quels projets de développement ou d’innovation envisagez-vous pour les années à venir au sein des laboratoires ?

Deux axes nous paraissent particulièrement prometteurs. Le premier est le séquençage dit long read, une nouvelle génération de séquençage qui permet d’analyser des fragments d’ADN beaucoup plus longs. Contrairement au séquençage actuel, limité pour certaines anomalies complexes, cette technologie offre une vision plus complète et précise du génome. Nous souhaitons l’intégrer progressivement, car elle représente sans doute l’avenir du diagnostic génétique de routine.

Le second axe concerne l’analyse de l’ARN. Aujourd’hui, nous travaillons surtout sur l’ADN, mais certaines variations ne révèlent leurs effets qu’au niveau de l’ARN, et donc des protéines. Développer ces approches complémentaires nous permettra d’améliorer encore la précision des diagnostics, et donc la prise en charge de nos patient-es.

Propos recueillis par Franco Genovese

Photos: © CHUV/Alain Ganguillet, Gilles Weber